Об источниках поступления римских серебряных монет к носителям Черняховской культуры в середине III в.

Прежде всего хочу извиниться перед читателями форума за попытку введения в заблуждение. В оправдание себе скажу, что не являюсь специалистом по этому периоду римской чеканки (мне ближе республиканские монеты), поэтому в оценке денежного обращения в Римской империи середины III в. ранее доверял специалистам.

В целом основной точкой зрения является следующая: финансовый кризис привел к вымыванию из обращения высокопробного серебра и к его замене низкопробной монетой. В связи с этим массовое нахождение монет I-II в. в черняховских кладах нельзя объяснить добычей в результате набегов при Траяне Деции и позже. Эту точку зрения изложил в своей статье, один из ведущих исследователей проблематики К.В.Мызгин:

"необходимо признать, что Готские войны середины III в. также вряд ли могли быть серьезным источником поступления монет I—II вв. в варварскую среду. В частности, об этом свидетельствуют последние исследования в области монетного обращения в римских провинциях в этот период, которые показывают, что серебряные денарии II в. на территории Империи оставались в ходу не более чем до 230—240-х гг., и затем, в соответствии с экономическим законом Коперника-Грешема, они были вытеснены более низкопробной монетой. Х. Шуберт считает, что серебряные денарии II в. полностью выбыли из обращения самое позднее перед реформой Александра Севера (Schubert 1992). Обработка же британским ученым Р. Рисом кладов, обнаруженных на территории Империи, свидетельствует о значительном изменении роли денария к 240-м гг. н. э. По мнению исследователя, если монеты в середине III в. и могли поступать к варварам, то только в двух случаях: либо они происходили из запасов выпущенных до Септимия Севера монет, которые были неприкосновенны (на что, в условиях кризиса, финансовая администрация Империи вряд ли пошла бы), либо монеты чеканки 30—40-летней давности тщательно выбирались для передачи варварам, хотя последние вряд ли понимали такие тонкости (Reece 2008: 65)".

На тех же позициях стоит М.Б.Щукин: "То и дело в комплексах названных ступеней встречаются серебряные монеты императоров Антонина Пия, Марка Аврелия, а также их жен и соправителей, но проблема заключается в том, что именно эти императоры выпускали особенно большое количество достаточно полновесных серебряных монет, выгодно отличающихся в этом отношении от денег последующих императоров, когда в связи с финансовым и политическим кризисом III в. содержание серебра в монетах резко снизилось (Щукин 1976, табл. 2; Тиханова 1979; там же указана литература)".

В этой ситуации основным объяснением резкого перекоса среди черняховских монетных находок в пользу монет I-II вв. является следующее:

М.Б.Щукин: "Находки римских монет — не редкость в Черняховской культуре, есть и клады, и отдельные монеты. Но в подавляющем количестве это деньги серебряные и чеканенные императорами значительно более раннего времени, еще во II в., главным образом Марком Аврелием и Антониной Пием (Кропоткин 1961; Щукин 1976, табл. 2; Тиханова 1979). Ко времени образования Черняховской культуры такие монеты практически уже вышли из обращения на территории Империи, где вообще перешли на медно-золотую систему. Откуда же они взялись у носителей Черняховской культуры? Вряд ли за счет припограничной торговли, так, например, появились в Черняховской культуре небольшие светлоглиняные амфоры для вина так называемого инкерманского типа, тоже довольно многочисленные (Щукин 1968). Остается предположить, что серебряные деньги — это часть выплат федератам из запасов государственной казны Империи, где осели вышедшие из обращения номиналы. Федераты предпочитали именно их как более удобные при расчетах, для них было важно содержание серебра, а не портрет императора, поэтому они отказывались и от денег, выпущенных во время кризиса III в., когда содержание серебра в монетах резко упало".

К.В.Мызгин предлагает другое объяснение: "монеты I—II вв. попали на территорию черняховской культуры не напрямую с территории Империи, а опосредованно - из Центральной Европы, куда они поступали к раннегерманскому населению в конце II - начале III вв".

Таким образом, перед нами две версии доминирования монет I-II на территории Черняховской культуры.

1. Высокопробная монета I-II вв. была выведена из обращения в императорскую казну, а затем изъята из нее для выплат варварам.

2. Высокопробная монета не выводилась из обращения, попадала в земли к северу от Дуная во время обращения, а затем уже во время внутриварварской циркуляции попадала к черняховцам, где и откладывалась в клады.

Первый вариант совершенно невероятный. Невозможно представить, что в условиях катастрофической нехватки серебра, которая в конце концов привела к полной девальвации монеты, а также в условиях перманентной гражданской войны, когда Рим и императорская казна переходили из рук в руки от одного претендента к другому, все эти претенденты заботились бы о сохранении запаса, а не использовали бы его для текущих нужд, первой и основной из которых было финансирование легионов.

Второй вариант имеет большую убедительность (ранее я склонялся именно к нему). Поступления римского серебра в Барбарикум в ходе Маркоманских войн, в результате торговли по Янтарному пути. в качестве выплат федератам несомненно имели место. Однако текущее состояние источников не позволяет объяснить, почему это серебро в массовом порядке уходит из мест первоначальной циркуляции в Центральной Европе в сторону от основного торгового маршрута. Что такое могли предложить Барбарикуму готы, чтобы притягивать к себе это серебро?

В последние дни, при более внимательном знакомстве с вопросом, я был удивлен, почему работах исследователей в качестве материала для сравнения не используется клад Reka-Devnia? Объяснить это можно только тем, что клад был найден давно, опубликован почти сто лет назад, в ходе пертурбаций II мировой войны был в значительной части разграблен.

Несмотря на это, публикация клада доступна и позволяет использовать его информацию для анализа.

Небольшой экскурс в историю. В 1929 году в селении Девня к западу от Болгарии был найден один из крупнейших кладов римской эпохи, включавший в себя более 100 000 серебряных денариев и антонинианов, отчеканенных начиная с Марка Антония и заканчивая Траяном Децием и его сыном.

Девня располагается на месте античного Маркианополя, известного нам по истории Первой готской войны. В ходе готского нашествия город, не самый крупный в регионе и при этом находившийся далеко от границы и не имевший большого гарнизона, был осажден готами.

"Скифы, полагая, что можно взять город силой, удержались от прямого нападения, а свозили как можно больше камней к стенам его, для того чтобы, насыпав их целые кучи, можно было пустить их в дело в большом количестве. Этим способом думали они произвести на стене большое истребление людей; и так как неприятели заняты будут более оборонительными, чем наступательными действиями, то город легко будет взять. Горожане заранее запаслись всем необходимым на время осады. Максим, человек бедный от рождения, преданный философии, готовый в этих обстоятельствах действовать не только за вождя, но и за доброго солдата, всех ободрял и убеждал, чтобы не оборонялись в то время, как неприятели станут кидаться каменьем, но стоять под бойницами, охранять себя щитами и всем тем, чем можно прикрыться, отражая таким образом удары врагов. Когда варварам показалось, что довольно наготовлено камней, то они все вместе обступили стену, и одни метали дроты, а другие кидали каменьем в людей, стоявших на бойницах; дроты и камни так часто и беспрерывно следовали одни за другими, что можно было сравнить их с самым густым градом. Жители города оберегали сколько могли и себя, и стену, но отнюдь не оборонялись, следуя данному им приказу. Как скоро истощился у варваров без всякого с их стороны успеха запас камней, дротов и стрел и исчезла надежда взять город без малейшего труда, то они впали в уныние и, по вызову вождей своих, от-далились и расположились станом недалеко от города. Приближался час солнечного заката. Пропустив несколько дней, они снова подошли и, окружив стену, стали кидаться, тогда только Максим объявил горожанам, что настала для них пора напасть. Вот как это произошло. Ободренные недавним безуспешным удалением варваров, горожане подняли крик и пустили в них камнями и дротами насколько могли. Так как варвары стояли густой массой и в то же время, не ожидая встретить сверху какое-нибудь сопротивление, не совсем исправно себя защитили,– притом же и удары следовали частые, и направлены были с высокого места, да и неприятелей было множество,– то и вышло, что горожане, хоть бы и пожелали, не могли иметь неудачи. Скифы, стесненные, не имея возможности противиться мисийцам как по причине бойниц, так и по причине укрепления ворот, не устояли под их ударами, не могли дольше оставаться и ушли без успеха. (Dexipp. fr.17).

Осенью 250 г. город был захвачен, однако перед падением защитники успели зарыть клад, найденный в 1929 г. Были ли это деньги городской казны или подразделения, участвовавшего в обороне (надписи показывают нахождение в Маркианополе вспомогательного подразделения cohors II Mattiacorum и вексилляции legio I Italica) - в данном случае не принципиально. Гораздо важнее состав клада.

Всего клад состоял из 101 096 монет, из которых опознано чуть более 80 000. Процентное соотношение опознанных монет в кладе следующее:

Республика (М.Антоний) - 9 монет (0,011%)

Юлии-Клавдии и год 4 императоров - 333 монеты (0,411%)

Флавии - 3625 монет (3,46%)

Антонины и Сепитимий Север (объединяю, потому что по тому же принципу они объединены у Мызгина) - 57880 монет (71,4%)

Северы (от Каракаллы) - 17944 монеты (22,15%)

Солдатские императоры (Максимин, Гордианы) - 2043 монеты (2.52%)

Траян Деций - 4 монеты (0,005%)

Таким образом, клад Reka-Devnia, который дает моментальный срез денежного обращения в Балканских провинциях Римской империи, очень близок по составу с корпусом Черняховских находок - монеты I-II вв. представлены в нем 75,3% находок. У Черняховцев (по Мызгину) - 78,7%.

Как представляется, именно добыча Первой готской войны стала основным источником римского серебра в Черняховской культуре. Объемы добычи должны были быть колоссальными. Если не самый большой Маркианополь смог укрыть в кладе более 100 000 монет, то какую же добычу дали готам и их союзникам две провинции (во Фракии готы смогли захватить крупнейший Филиппополь) и казна армии Траяна Деция, погибшей в 251 г. при Абритте? Только годовое жалование трех легионов составляло более 20 миллионов денариев!

Балканский разгром стал катализатором финансового кризиса в империи. Именно после Траяна Деция монета резко портится. Если при Северах снижение пробы было постепенным, то в ближайшее после разгрома при Абритте серебро практически исчезает из монет.

Помимо гигантского оттока серебра, вошедшего в состав военной добычи готов и осевшего в дальнейшем в кладах Черняховской культуры, огромные потери экономике империи нанесло массовое сокрытие кладов в зоне, подвергшейся нашествию готов.

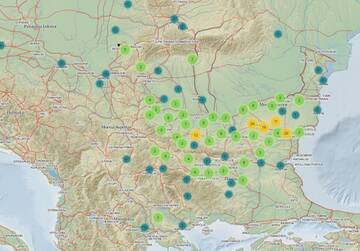

Из 887 кладов, имеющихся в базе данных римских кладов, 104 (11,7%) были найдены в Барбарикуме, 21 (2,37%) в Индии, 251 (28,3%) на Британских островах, 252 - в Италии, Галлии, Испании, Африке, в Азии (28,4%) и 259 (29,2%) - на территории восточных Балкан.

Карта залегания кладов говорит сама за себя (цифры - количество кладов найденных рядом в соответствии с масштабом карты):

В 250-251 гг Рим потерял огромное количество серебра, часть которого стала военной добычей готов, а другая часть - ушла в землю. После этой катастрофы серебряной денежное обращение в Риме так не смогло восстановиться до предыдущих объемов.

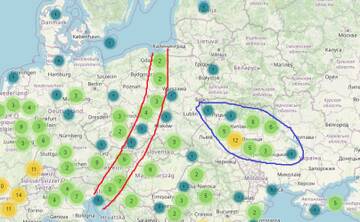

Карта залегания кладов этого периода в Барбарикуме показывает территорию расселения черняховцев в середине III в.:

На карте мы видим два ядра кладовых находок. Красным выделены клады, связанные с функционированием Янтарного пути, синим - предполагаемая территория расселения Черняховцев - участников Первой готской войны. При этом судя по концентрации находок в днепровском Правобережье, центр готов находился в это время в Хмельницкой области.

Для сравнения приведу карту кладов Барбарикума предшествующего периода (закрытые при Марке Аврелии-Септимии Севере):

На этой карте мы видим, что в Маркоманских войнах было задействовано практически все население Барбарикума. Из особенностей отмечу два момента:

1. Янтарный путь продолжал функционирование, несмотря на войну (концентрация кладов вдоль него также максимальная)

2. В Маркоманских войнах активно участвует население днепровского Левобережья, чего нет в Первой Готской войне.

Выводы:

1. Основная масса римского серебра попала к черняховцам в результате Первой готской войны (250-251гг).

2. Следует согласиться с К.В.Мызгиным в том, что некоторая часть римского серебра могла попасть к черняховцам в результате событий предшествующего периода.

3. Следует окончательно отвергнуть теорию М.Б.Щукина о том, что высокопробное римское серебро I-II вв. пролежало более столетия в каких-то закромах Римской казны для того, чтобы стать основным средством расчетов с варварами в IV в.